Infantile Cerebralparese (CP)

Kinder mit infantiler Cerebralparese leiden in erster Linie an eingeschränkten motorischen Fähigkeiten aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung (0 - 2 Jahre).

Kinder mit infantiler Cerebralparese leiden in erster Linie an eingeschränkten motorischen Fähigkeiten aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung (0 - 2 Jahre).

Aufgrund des erhöhten Muskeltonus haben Kinder mit einer spastischen Bewegungsstörung es meist sehr schwer Laufen zu lernen, da sie mit den Beinen nur unzureichend koordinierte und dosierte Bewegungen ausführen können.

Die motorischen Störungen können von kognitiven (Wahrnehmen, Lernen, Erinnern, Denken) und sensorischen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) Einschränkungen begleitet sein (Kuschmann, 2015).

Ursachen

Cerebrale Bewegungsstörungen sind die Folge von Hirnschädigungen, die während der Schwangerschaft (pränatal) oder auch während (perinatal) und nach der Geburt (postnatal) auftreten können.

Häufig lässt sich nicht klären, warum es zu einer frühen Hirnschädigung gekommen ist. Meist werden Sauerstoffmangel oder Infektionen als Ursache angenommen, aber auch Vergiftungen (z.B. bei Medikamentenmissbrauch) und Verletzungen (z.B. Schädelfrakturen) können eine Hirnschädigung bewirken. Eine Hirnschädigung kann die normale Entwicklung eines Kindes, sowohl motorisch (Bewegung) als auch sensorisch (sehen, hören, schmecken, riechen) behindern. Wenn ein Kind nicht frühzeitig physiotherapeutisch (krankengymnastisch) versorgt wird, kann sich die Störung verstärken.

Häufigkeit

Die Cerebralparese kommt in 2-3 Fällen pro 1000 Lebendgeborenen vor und ist der häufigste Grund einer spastischen Bewegungsstörung bei Kindern.

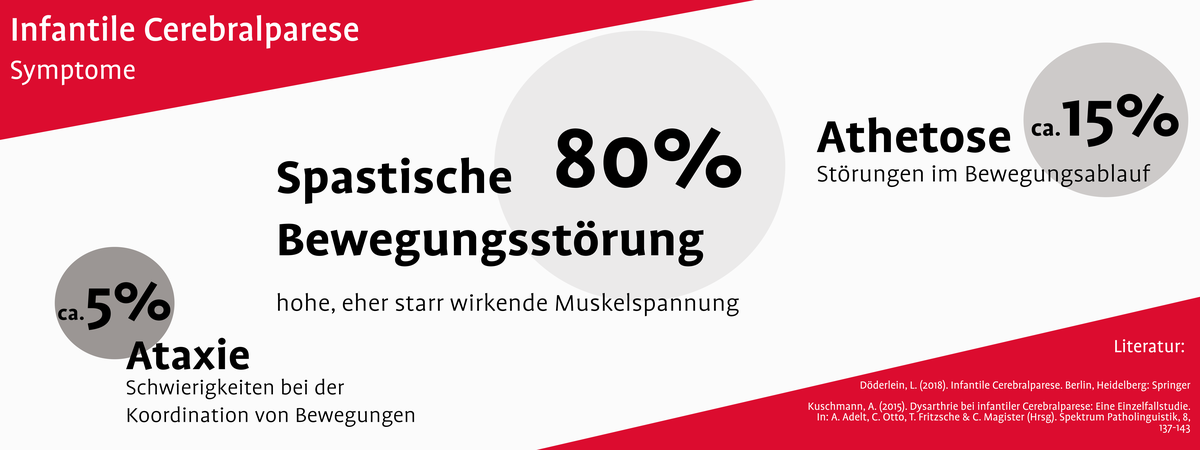

Symptome

Je nach Hirnschädigung:

- Spastische Bewegungsstörung (mit zu hoher, eher starr wirkender Muskelspannung) (Auftretenshäufigkeit: 80% (Kuschmann, 2015))

- Störungen im Bewegungsablauf (Athetose) (ca. 15%)

- Schwierigkeiten bei der Koordination von Bewegungen (Ataxie) (bei ca. 5%)

- zu schlaffe (hypotonen) Muskelspannung (dadurch gelingen Bewegungen nur schwer oder gar nicht).

Am häufigsten kommen spastische Bewegungsstörungen vor, die z.B. beinbetont, halbseitig oder auch ganzkörperlich auftreten können.

Alle Symptome können ebenfalls im Gesichts- und Halsbereich auftreten, sodass Dysarthrien und/oder Schluckstörungen auftreten können.

Ca. 50% der Kinder mit infantiler Cerebralparese weisen eine Kommunikationsstörung auf (Pennington, Miller, Robson & Steen, 2010, zitiert nach Kuschmann, 2015).

Was können Eltern tun?

Eltern haben oft schon vertrauenswürdige Ansprechpartner, wenn die Diagnose infantile Cerebralparese feststeht (Kinderärzte und -ärztinnen, Therapeuten und Therapeutinnen). Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, Kontakt zu anderen Eltern mit behinderten Kindern zu knüpfen und z.B. Erfahrungen mit verschiedenen Behandlungsmethoden auszutauschen. Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) oder auch Frühfördereinrichtungen bieten neben einer Vielzahl medizinisch-therapeutischer Leistungen (Pädiatrie, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Musiktherapie …) auch Unterstützung für Eltern an, teilweise kann hier auch ein Kontakt zu einer ortsansässigen Selbsthilfegruppe geknüpft werden.

Auch die therapeutischen Berufsverbände, z.B. Deutscher Bundesverband für Logopädie (dbl), Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK), und Behindertenorganisationen, z.B. Bundesverband für körper- und mehrfach behinderten Menschen e.V., können Hilfestellungen anbieten.

Literatur und Material

Boenisch, J. (2018). Kernvokabular in der Sprachförderung von Kindern mit Infantilen Cerebralen Bewegungsstörungen. In: M. Grohnfeldt (Hrsg.). Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 4: Aphasien, Dysarthrien, Sprechapraxie, Dysphagien - Dysphonien, 146-161.

Döderlein, L. (2018). Infantile Zerebralparese. Berlin, Heidelberg: Springer.

Kuschmann, A. (2015). Dysarthrie bei infantiler Cerebralparese: Eine Einzelfallstudie. In: A. Adelt, C. Otto, T. Fritzsche & C. Magister (Hrsg). Spektrum Patholinguistik, 8, 137-143.

Stiller, U. (2006). Therapie zerebraler Bewegungsstörungen. In: G. Böhme (Hrsg). Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 2: Therapie. 4. aktualisierte und erweiterte Auflage, München: Elsevier, 279-290.

dbl-Materialien

- Weitere Informationen finden Sie im dbl-Shop

- Positionspapiere

Links

- Kliniken und Rehabilitationszentren:

- Infantile Cerebralparese ǀ UKD (uniklinik-duesseldorf.de)

- Infantile Cerebralparese (ICP) | Orthopädische Klinik|Klinikum Stuttgart (klinikum-stuttgart.de)

- Cerebralparese: Ursachen, Symptome & Diagnostik – Schön Klinik (schoen-klinik.de)

- Cerebralparese - Symptome, Therapie, Reha (qualitaetskliniken.de)

- Selbsthilfe:

- Sonstiges:

Für Nicht-Mitglieder

Literatur

Die Artikel, die seit 2002 in unserer Zeitschrift forum:logopädie zum Thema „Infantile Cerebralparese“ veröffentlicht wurden, sowie die Abstracts der letzten zwei Jahre und eingereichte Abschlussarbeiten und Artikel finden Sie über unsere Datenbank evi-logo. Dazu einfach in das Suchfeld „Zerebralparese“ eintippen (hier führt nur die Schreibweise mit „Z“ zu Suchergebnissen) und auf „Dokumente filtern“ klicken.

Fortbildungen

Hier finden Sie alle dbl-Fortbildungen bei ProLog.

Für unsere dbl-Mitglieder

Literatur

Unseren Mitgliedern bieten wir alle Artikel, die seit 2002 in unserer Zeitschrift forum:logopädie zum Thema „Infantile Cerebralparese“ veröffentlicht wurden, sowie eingereichte Abschlussarbeiten und Artikel über unsere Datenbank evi-logo an. Dazu einfach in das Suchfeld „Zerebralparese“ eintippen (hier führt nur die Schreibweise mit „Z“ zu Suchergebnissen) und auf „Dokumente filtern“ klicken.

Fortbildungen

Hier finden Sie alle dbl-Fortbildungen bei ProLog.

Verwenden Sie als dbl-Mitglied bei der Buchung den roten Gutschein, der für ausgewiesene dbl-Fortbildungen eingelöst werden kann und ggf. zusätzlich den blauen Gutschein für Präsenz-/Hybridseminare bei Prolog. So sparen Sie bis zu 100€. Für Online-Seminare kann der grüne Gutschein mit einem Rabatt von bis zu 50€ eingesetzt werden.

Mitgliederportal

Hier werden Fragen aus der Praxis diskutiert und Unterstützung durch Kollegen und Kolleginnen eingeholt. So ist kollegiale Beratung und praxisübergreifendes Arbeiten möglich.